di David Colzi

giugno 2021

Andando avanti con la nostra rivista ci rendiamo sempre più conto di quanto sia difficile trovare testimoni diretti della seconda guerra mondiale, e cioè persone che all’epoca dei fatti fossero abbastanza grandi da ricordare oggi episodi, nomi e date. Se poi ci spostiamo al periodo 1915-1918, è impossibile: ormai un’intera generazione di reduci se n’è andata e tutto ciò che rimane è sui libri di storia. Però, se siamo fortunati, capita di tanto in tanto di imbattersi in persone che in giovinezza hanno incontrato quegli ex soldati di trincea e che li ricordano attraverso frammenti di memoria. E’ il caso di Giacomo Pacini, un pensionato di 73 anni appassionato di storia locale e in particolare di quella della sua Caserana. Noi siamo andati a trovarlo tenendo sotto braccio un piccolo prontuario scritto di suo pugno nel 2016, dal titolo “La Caserana del ‘900”, dove a penna ha annotato i suoi ricordi, con tanto di disegni.

Il primo nome che torna alla mente di Giacomo è quello dello zio Angiolino, al secolo Michelangelo Belli, a cui noi abbiamo dedicato un articolo nel 2014, perché questo reduce aveva tenuto un diario giornaliero del suo periodo di guerra in qualità di bersagliere, e il documento inedito è stato mostrato durante una serata pubblica a Casa di Zela, grazie al figlio Francesco. Lo zio Angiolino, ricorda Pacini, era poco incline a parlare di quel periodo della sua vita, che comprendeva la detenzione in Ungheria, dopo la disfatta di Caporetto. Giacomo dice però che fra le poche cose che lo zio raccontava c’era, che quando era detenuto, vendeva spesso la sua razione giornaliera di pane per racimolare qualche soldo e scrivere ai suoi cari per comunicargli di essere ancora vivo. Un altro ricordo è invece più personale: «Quando prestavo servizio militare lui era già anziano e infermo nel letto,» afferma Pacini «e ogni volta che tornavo in licenza, voleva che passassi a trovarlo in divisa, perché gli piaceva vedermi in uniforme; forse gli ricordava quel periodo al fronte».

Invece Gigi, il nonno materno del nostro Giacomo, il cui vero nome era Luigi Paolieri, è stato uno dei pochi che si è davvero confidato col nostro testimone. Nonno Gigi si trovava sull’altopiano del Carso e un giorno, forse una notte, il suo plotone venne sorpreso dall’artiglieria austriaca. In un batter d’occhio il signor Paolieri si trovò circondato da cadaveri, fumo, gente ferita che urlava e puzzo di polvere da sparo. Così, in mezzo a quell’inferno, decise che per lui la guerra finiva lì, e approfittando di quel caos, si diede alla macchia. «Il nonno rammentava sempre che mentre scappava, vide un suo commilitone che si reggeva le budella con le mani; era stato dilaniato da una scheggia di granata. “Aiutami, aiutami” gli gridava». Gigi sapeva che, in quanto disertore, se fosse stato arrestato, lo attendeva il plotone di esecuzione. Così decise di tornare a casa camminando di notte e nascondendosi di giorno, anche perché l’unico vestito che aveva addosso era la divisa, quindi non passava inosservato. Per rifocillarsi, chiedeva l’elemosina nei casolari che incontrava lungo il cammino. Dopo settimane di fatica arrivò qua da noi, ma siccome temeva che casa sua fosse il primo posto dove sarebbero venuti a cercarlo, si fermò un paio di anni da alcuni parenti a Montale, aspettando la fine della guerra.

Un amico di Giacomo, Torquato Turi, era invece finito sul Monte Grappa e diceva sempre che quando era di guardia la notte, gli si ghiacciavano i baffi, tanto era freddo. Lui andò in guerra assieme ai fratelli Nello e Amus e per fortuna tornarono tutti e tre (la foto di apertura di questo articolo, mostra il reparto dei Turi). «Mentre i fratelli Menichelli non tornarono» aggiunge Giacomo. «Anche loro erano in tre; la madre era straziata dal dolore».

Fra i reduci, tanti tornarono cambiati e alcuni continuarono a comportarsi in maniera bizzarra per il resto della loro vita. Un vicino di casa di Giacomo, Angiolino, al secolo Michelangelo Pacini, era ad esempio convinto che mangiare zolfo avesse effetti curativi. Questo perché in trincea, per debellare le numerose malattie che flagellavano i plotoni, tra cui la dissenteria, venivano date ai soldati palline di zolfo, un medicinale oggi impensabile per l’intestino. «Ricordo bene che quando i contadini preparavano lo zolfo per medicare le viti, lui ne raccoglieva i grumi, gli appallottolava per bene tra le mani e gli ingollava come fossero caramelle» dice divertito Pacini. Angiolino diceva poi che contro la febbre, ai soldati veniva somministrato solo vino bollito, quindi né più né meno che Vin brulé senza spezie, rimedio altrettanto inefficace. Sempre dai racconti di Angiolino emerge che fra le numerose afflizioni in trincea, c’erano i pidocchi, che proliferavano soprattutto perché i soldati non avevano modo di lavarsi. Di tanto in tanto arrivava qualcuno che portava un po’ d’acqua dentro un sacco ricavato dalla pelle di qualche animale, ma siccome doveva bastare per tutti, il massimo che si poteva fare era sciacquarsi un po’ la faccia e la barba, che molti avevano perché non c’era modo di radersi. Andava un po’ meglio quando c’era il cambio di guardia e i soldati andavano temporaneamente nelle retrovie; allora potevano finalmente darsi una pulita. «Angiolino rammentava sempre di enormi calderoni con l’acqua bollente dove venivano immersi i vestiti e le divise per sterminare le larve dei pidocchi» dice Giacomo.

Rimanendo nell’ambito dei rimedi improbabili, Pacini rammenta ciò che accadde a un suo amico, Giulio Gori, la cui ostinazione lo fece addirittura morire. Questo reduce aveva riportato dalla trincea l’idea che lo sterco di vacca avesse proprietà curative o quantomeno servisse a proteggere le ferite. Così, quando si ammalò a una gamba, decise di risanarla immergendola ciclicamente in un sacco pieno di escrementi di mucca, nonostante il divieto del medico. Com’è logico, quel “rimedio naturale” gli provocò un’infezione che non gli lasciò scampo, vista anche la sua età.

Ma cosa accomunava tutti questi reduci?

«Lo sguardo» dice con sicurezza Pacini. «Tutti avevano una strana espressione negli occhi che non saprei nemmeno descrivere. Oggi qualcuno li avrebbe definiti reduci con stress post traumatico, ma allora chi lo sapeva?! Noi paesani capivamo solo che l’essere stati in trincea, l’aver partecipato agli assalti all’arma bianca, aveva cambiato per sempre quegli uomini. Non dimentichiamoci che quando partirono per il fronte, erano solo dei ragazzi».

Che altro?

«Quando questi vecchi soldati incontravano un’autorità cittadina, tipo il sindaco, un carabiniere o il medico di paese, accennavano sempre il saluto militare, avvicinando leggermente la mano destra alla visiera del cappello che allora tutti portavano. Insomma erano contadini, poco istruiti, ma estremamente rispettosi».

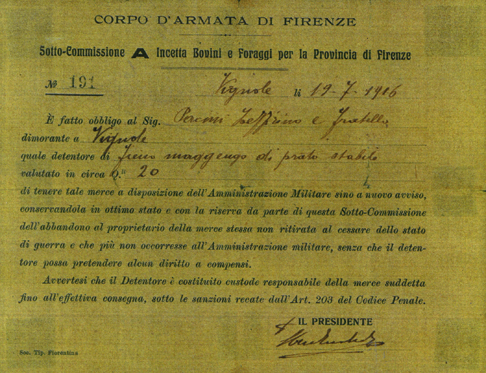

Nel ’15-’18 la guerra entrava in casa anche senza andare al fronte e la famiglia Pacini lo imparò a sue spese – è proprio il caso di dirlo – in quanto il 19 luglio del 1916 ricevette una missiva dal Corpo d’armata di Firenze in cui si intimava al signor “Pacini Zeffirino e fratello”, di tenere da parte 20 quintali di “fieno maggengo di prato stabile” perché rimanesse a disposizione dell’Amministrazione militare. In pratica lo Stato Regio voleva requisire alla bisogna “la benzina” per i cavalli da guerra. «Qui eravamo tutti fienaioli e la mia famiglia lo produceva sia per l’autoconsumo che per la vendita» precisa Giacomo. «Quando dovettero portarlo forzatamente alla stazione di Montale per spedirlo al fronte, ci vollero tre barrocci…Quanto piansero i miei parenti!» Poco tempo dopo, nella famiglia Pacini arrivò un’altra disgrazia, la Spagnola, che poi era il Covid-19 dell’epoca. In casa morirono ben quattro cugini del babbo di Giacomo, tre femmine e un maschio, in un’età compresa fra i 14 e i 22 anni. «Ad onor del vero i cugini infettati furono cinque» precisa Pacini «ma una sorella, la Fosca, sopravvisse. Persino mio babbo Dino si ammalò, ma pure lui ne uscì vivo: chissà, forse era destino…»